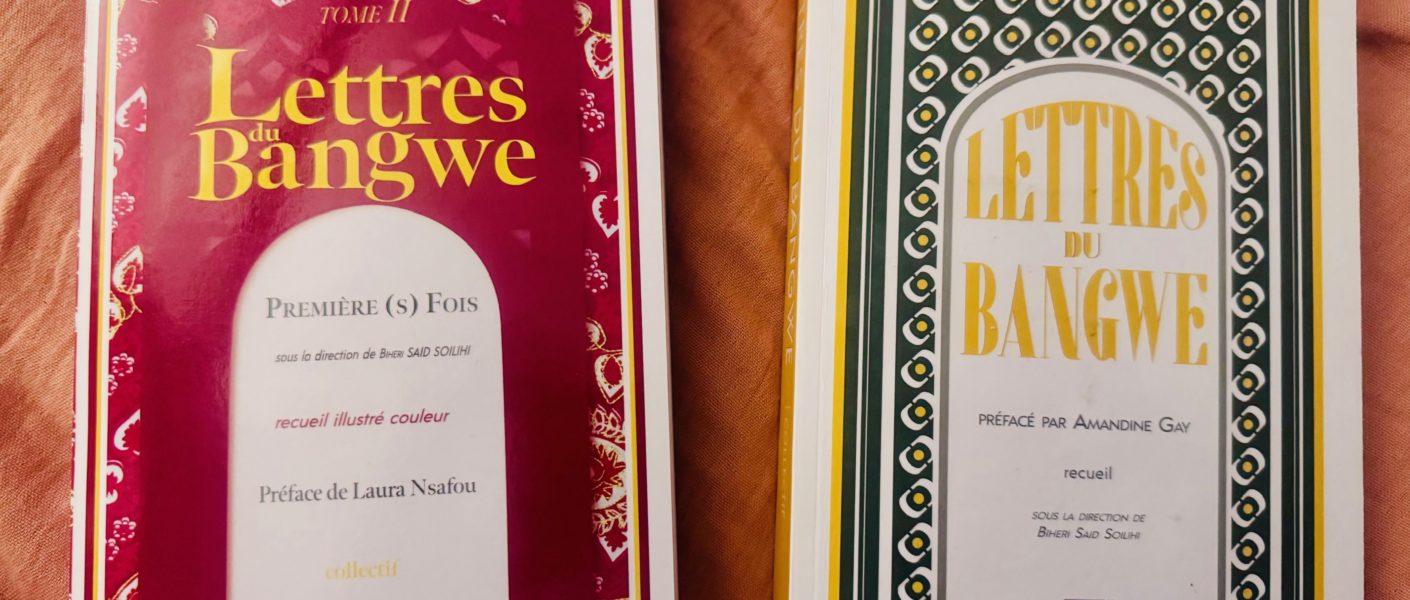

L’ouvrage « Lettres du Bangwe » (Éditions Bora, Paris, 2020) est une initiative remarquable qui vise à donner la parole aux femmes comoriennes.

Dès l’ouverture de ce recueil, plusieurs questions me viennent à l’esprit : Qu’est-ce que « Bangwe » ? Où se trouve « Bangwe » ? Qui est « Bangwe » ? Heureusement pour moi qui ne suis pas comorienne, l’avant-propos de l’ouvrage répond à ces interrogations.

Bangwe désigne la place publique, un lieu idéal où les gens se rencontrent, s’écoutent et partagent des informations et des émotions.

Cependant, les auteures expliquent que ce sens est aujourd’hui restreint : En effet, cette place est principalement occupée par les hommes comoriens ayant fait le Grand Mariage (Anda), limitant ainsi la voix des femmes.

En réaction à cette restriction, un groupe de femmes a créé une page Facebook intitulée : « Bangwe la Wandru Washe – la place publique des femmes ». C’est de cette initiative qu’est née l’idée de ce recueil, qui prône l’inclusion et la bienveillance.

Le succès du premier recueil de lettres, fruit de ces échanges, a dépassé toutes les attentes, brisant tabous et préjugés sur la réalité des femmes comoriennes.

Dans ce second tome, sur le thème « Première(s) fois », les femmes se livrent à nouveau, partageant des messages longtemps réprimés, dans des lettres à la fois émouvantes et drôles.

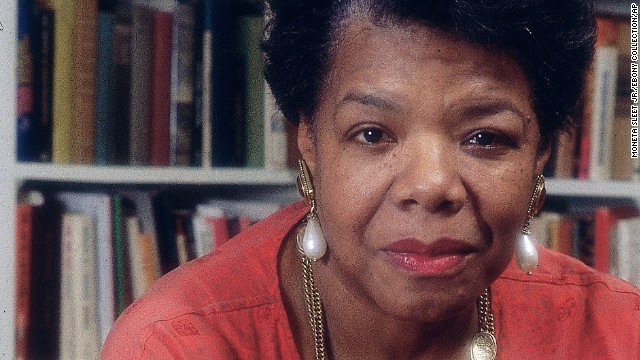

Amandine Gay, dans sa préface du tome n°1 des lettres, souligne la difficulté pour une femme, et particulièrement pour une femme africaine et comorienne, de s’exprimer publiquement. Je vous invite à découvrir (ou redécouvrir!) le profil de ma très chère Amandine, dans un article du blog de 2017 :

Il s’agit d’un acte de transgression où le langage poétique et l’écriture engagée se mêlent. Les lettres, ancrées dans la réalité, abordent des thèmes variés tels que l’amour, le corps, la mémoire, la migration, la violence de genre, et bien d’autres, révélant des expériences vécues et des imaginaires collectifs.

Les auteures évoquent diverses formes d’oppression, notamment celle exercée par la société ou par les membres de la famille. Cependant, le recueil porte un message positif, affirmant le droit d’exister et d’être libre.

À chaque partie du recueil, une citation inspirante ouvre la voie aux lettres qui suivent, symbolisant les différentes phases de la vie.

La diversité des contributions, qu’elles soient anonymes ou signées, permet d’entendre des voix variées. Les lettres sont adressées à soi-même, aux mères, aux amies, mais aussi à des membres de la famille et même à la mort. Chaque récit, qu’il soit long ou court, est une invitation à la réflexion et à l’émotion.

Les éditrices ont également inclus des notes socio-culturelles pour enrichir le contexte des récits. Des références à des éléments culturels comme le kofia, un bonnet traditionnel, ou le leso, un châle porté par les Comoriennes, sont présentes tout au long du recueil. On y trouve également des expressions en shikomori, ainsi que des mots en anglais, témoignant de l’influence contemporaine sur le langage des jeunes.

Malgré quelques coquilles, le recueil se distingue par sa richesse et sa créativité. Les néologismes et jeux de mots ajoutent une dimension ludique à la lecture.

En somme, « Lettres du Bangwe » est un ouvrage précieux qui offre une valeur éducative claire. Il montre aussi à la jeune génération que parler de soi et partager ses expériences peut ouvrir un débat sociétal sur des sujets cruciaux. Ces lettres sont un appel à la reconnaissance et à la valorisation des voix féminines dans un monde qui a souvent tendance à les faire taire!

J’ai trouvé l’ensemble de ces lettres très inspirantes pour inciter les jeunes femmes à réfléchir, écrire et s’exprimer sur des sujets qui restent encore tabous dans les communautés africaines.

Merci infiniment à toi ma chère Biheri Said Soilihi pour ce travail remarquable qui nous permet de découvrir des témoignages poignants du pouvoir de la parole et de l’amitié. C’est une belle invitation à continuer ce dialogue essentiel. Je ne peux que vous recommander la lecture de ces magnifiques « Lettres du Bangwe ».