« Avant de s’éteindre paisiblement sur la terre de ses ancêtres, elle m’aura enseigné que l’on ne peut pas comprendre qui on est si l’on ne sait d’où l’on vient.

Elle est la racine de mon arbre de vie. »

(page 213 de Jacaranda)

Lauréat du Prix Renaudot en 2024, Jacaranda pourrait bien être le roman évoqué dans l’épilogue de Petit Pays, le premier roman de Gaël Faye acclamé par la critique.

Dans ce premier roman, vingt ans après avoir été rapatrié en France, Gaby, son protagoniste franco-rwandais, retourne à Bujumbura et reconnaît la voix de sa mère rwandaise disparue depuis longtemps dans son ancien cabaret d’enfance.

Marmonnant à propos des tâches sur le sol qu’elle ne parvenait pas à nettoyer, elle souffre de la culpabilité du survivant après avoir découvert, en juillet 1994, les corps en décomposition des quatre enfants de sa tante Eusébie, massacrés dans leur maison de Kigali au début du génocide des Tutsis de 1994.

Alors que Petit Pays raconte l’enfance idyllique de Gaby à Bujumbura jusqu’à ce que les tensions discordantes dans la région, qui ont conduit à la guerre civile au Burundi et au génocide au Rwanda, brisent son havre de paix, le roman Jacaranda, à la fois vérité et fiction, s’ouvre sur la dépression nerveuse de Stella lorsque sa mère, Eusébie, fait abattre le magnifique arbre aux fleurs violettes, le jacaranda éponyme sur son terrain à Kigali afin de construire un immeuble à usage de logements pour financer les études universitaires de sa fille aux États-Unis.

Née en 1998, Stella, jeune fille de vingt et un ans est hantée par son frère et ses trois sœurs, tous les quatre enterrés au pied du jacaranda, en 1994 par la mère de Gaby, mais dont elle a toujours senti la présence, assise en hauteur parmi les branches de l’arbre, loin de la vue de sa mère.

Jacaranda retrace, en trente chapitres, le parcours des trente-six ans de Milan pour comprendre ce qui se cache derrière le refus obstiné de sa mère, Venancia, de s’ouvrir sur sa famille rwandaise.

Milan, un jeune homme métisse franco-rwandais, grandit en France dans l’ombre d’un silence maternel imposant, celui de Venancia, sa mère rwandaise. Elle a choisi d’enterrer ses souvenirs, d’enfouir ses origines sous un mutisme glacial depuis son arrivée en France.

Les années explicitement mentionnées : 1994, 1998, 2005, 2010, 2015 et 2020, marquent les séjours et les voyages de Milan entre Kigali et Versailles où, en tant que jeune adolescent franco-rwandais de douze ans en 1994, horrifié et incompréhensif, il regarde avec sa mère rwandaise et son père français, les massacres qui se déroulent sur les chaînes de la télévision française et partage brièvement sa chambre cet été là avec Claude, qui arrive avec une profonde blessure à la tête et qui est présenté comme étant le neveu de Venancia.

Ils se rencontrent en 1998 lors du premier voyage de Milan au Rwanda avec sa mère, alors que les deux adolescents de seize ans sont confrontés à l’étrangeté franco-rwandaise en tant que « muzungu » (un « blanc ») avant de forger, pendant plus de trois décennies, la confiance qui leur permettra de combler le fossé creusé par le génocide.

Des personnages familiers de l’enfance de Gaby font leur apparition dans le récit à la première personne de Milan. Mamie, la grand-mère maternelle de Milan, est de retour au Rwanda après des années d’exil au Burundi ; et Rosalie, l’arrière-grand-mère de Stella, a rejoint sa petite-fille Eusébie, dont l’existence même en tant que survivante tutsie incarne les morts et garantit la survie de son peuple dans les générations qui suivront la sienne.

Peu à peu, Milan reconstitue l’histoire du Rwanda à partir de leurs récits, remontant plus de cinq générations en arrière, jusqu’à la cour royale de Nyanza, avant que la domination coloniale belge ne déchire le tissu social de la nation souveraine et ne crée les conditions calamiteuses qui ont conduit au génocide dans l’ère postcoloniale qui a suivi.

En tissant les différents témoignages dont Milan est témoin lors d’un procès devant un tribunal populaire gacaca ou lors des commémorations annuelles, ainsi que des discussions auxquelles il a accès lorsque des survivants confrontent leurs agresseurs et leur propre amertume, l’architecture narrative de Jacaranda comble les lacunes de la mémoire avec des vérités enfouies qui mettent en péril des amitiés de confiance, justifient des intuitions familiales et apaisent les consciences.

Ce roman créé sa propre mise en abyme au chalet en bois de Kibuye, au bord du lac Kivu : une bibliothèque contenant des films, des cassettes, des CDs, des DVDs, et des livres récupérés dans les maisons décimées par les génocidaires et la collection récemment acquise que Gaby a héritée de Madame Economopoulos à Bujumbura dans Petit Pays.

Ces éléments créent un espace pour conserver et transmettre aux nouvelles générations les témoignages et les histoires de leurs aînés, qu’ils soient écrits ou même rappés, comme dans l’album de Gaël Faye sorti en 2022 « Mauve Jacaranda » afin de connaître les racines de l’arbre de chaque vie.

L’un des aspects les plus marquants de Jacaranda est sans doute la manière dont Gaël Faye parvient à rendre compte de la complexité de l’histoire rwandaise sans jamais simplifier ni minimiser les faits.

Milan nous guide dans un voyage intime et universel. Avec Jacaranda, on découvre :

- comment la mémoire d’un pays peut façonner celle de toute une génération,

- comment les traumatismes se transmettent d’une génération à l’autre, et

- comment la quête de vérité peut être un acte de rédemption et de survie.

Je ne pourrai que vous recommander vivement la lecture de cette magnifique œuvre littéraire.

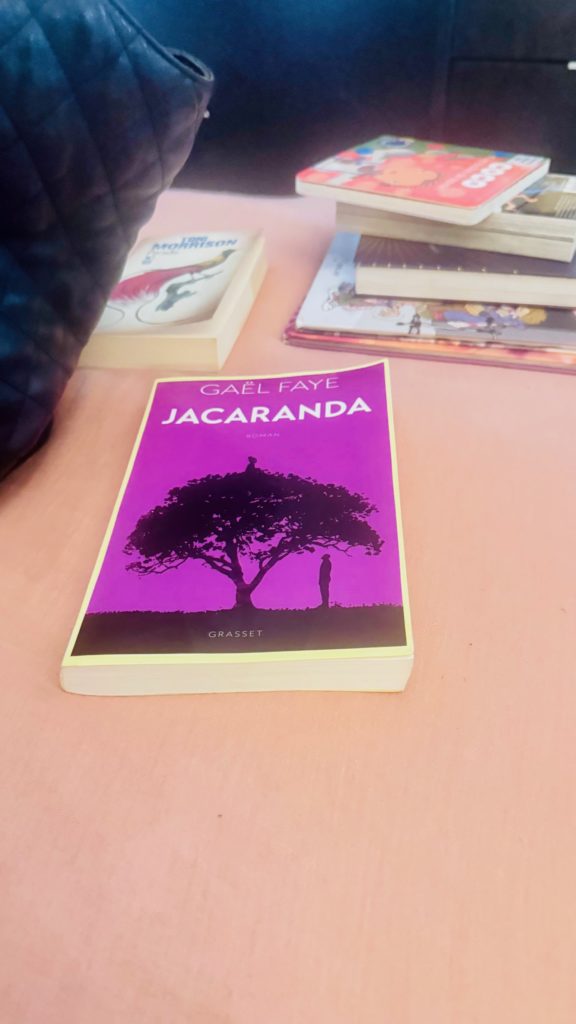

Gaël Faye, Jacaranda,

Editions Grasset, 288 pages,

Prix : 20,90 euros.